フアイア製品の推奨量について

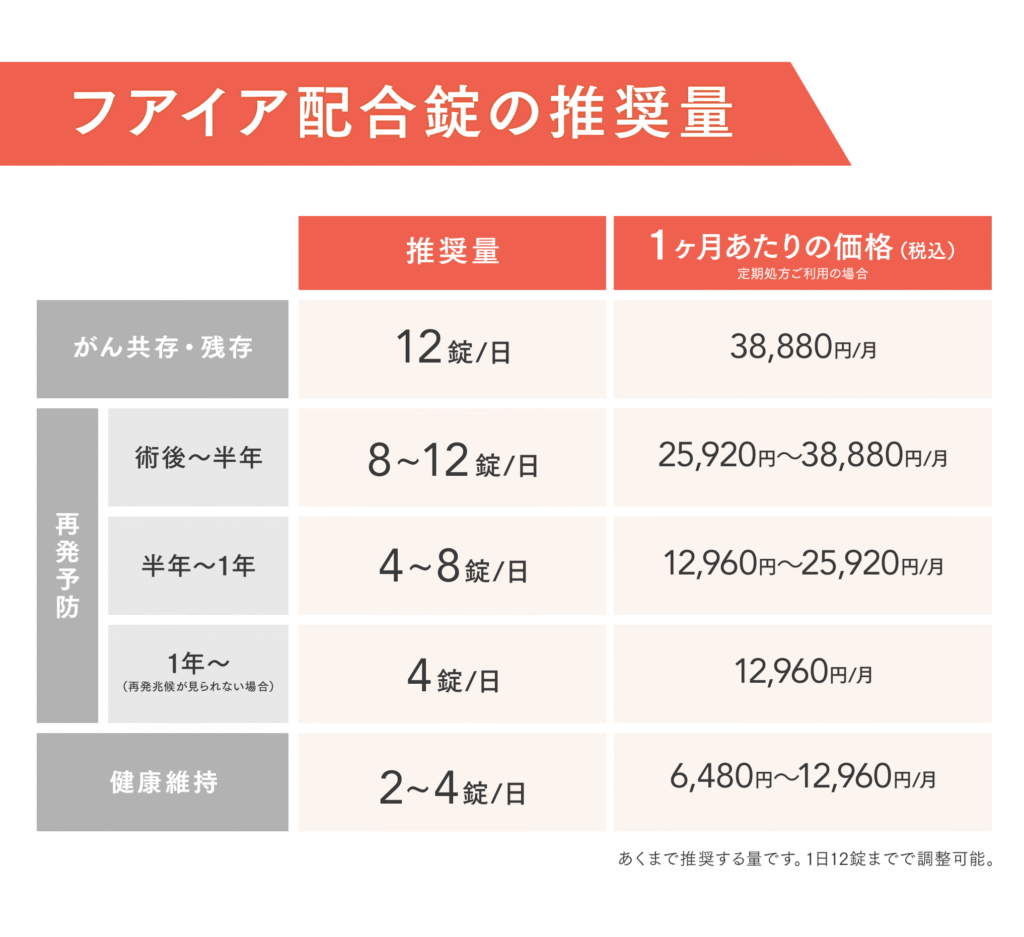

当院では、フアイアの使用目的(がん共存期・再発予防期・健康維持期など)に応じて推奨量を設定しています。

この量は、国内外の臨床研究データと、日本人の体質・治療環境に基づく臨床経験を総合して導き出したものです。

あくまで目安であり、実際の服用量は体調・治療経過・経済的なご事情に応じて調整いただけます。

当院では、2種類のフアイア製品を取り扱っています。

フアイア配合錠

フアイア配合錠は、これまでの臨床経験での使用実績をもとにフアイア顆粒の量を調整配合し、さらに冬虫夏草など4種の補助生薬を組み合わせることで、全体として効果が期待できる量に設計された処方です。

配合錠が誕生するまでは、上記で紹介した「フアイア顆粒」しかなく、単体かつ高用量で使用する必要がありました。そのため、費用が高く、長期継続に大きな負担となるケースもありました。

その課題を解決する新しい選択肢として、2024年に開発されたのが「フアイア配合錠」です。

配合錠を用いることで、費用や身体への負担を抑えながら、持続的に免疫のバランスを整えることが可能となりました。

フアイア顆粒

フアイア顆粒は、フアイア単体を使用したシンプルな処方です。

医師の診察時に相談の上、服用量を決定します。

◼︎術後・がん共存の場合

1日2包(30日分 66,000円)以上

◼︎健康維持・再発予防の場合

1日1包(30日分 33,000円)以上

※1日6包(30日分 198,000円)までの範囲で処方します。

日本と中国で異なるプロトコル

中国国内の臨床試験 (Gut, 2018; 67(11): 2006–2016)では、フアイアが重篤な副作用を示さない安全性の高い生薬であることを踏まえ、「副作用による制限がない中で、服用可能な最大量」として1日60gという高用量を服用するプロトコルで実施されました。

多くの抗がん剤は、副作用によって用量の上限が決まってしまいます。

それに対しフアイアは、副作用による上限がないため、最も高い安全投与量として60gが採用されました。

このように中国では高用量での検証が行われましたが、日本では、研究や臨床経験を踏まえ、より少量での運用が主流となっています。

日本の漢方薬は、1日あたりの使用量が中国での実際の分量の数分の一から10分の一程度で構成されるのが一般的です。

そのためフアイアも、日本のプロトコルでは中国試験量の約10分の1を目安に設定されています。

また、この60gという試験量は当時の抽出技術を基準に設定されたものであり、現在では抽出効率の向上により、中国国内でも2018年のおよそ半量程度で運用されています。

日本では標準治療との併用を前提に

中国ではフアイアを単独で主要な治療として用いることがありますが、日本では手術・抗がん剤・放射線治療などの標準治療と併用して使用するのが一般的です。

当院でも、主治医の先生から有効性が期待される治療を勧められた場合には、その治療を行いながらフアイアを併用することを基本的にはお勧めしています。

ただし、標準治療を受けていない場合でも、フアイアを服用していただくことは可能です。

フアイアの指標成分について

漢方や生薬の中には、“指標成分”が定められているものがあります(例:甘草のグリチルリチン酸など)。

一方で、フアイアは多糖体(糖鎖)を主成分とする多成分系の生薬であり、特定の化合物を指標とすることができないため、日本において指標成分は定められておりません。

指標成分が定められていないことは、特別なことではありません。

実際に、保険適用されている医療用漢方エキス製剤の中にも、指標成分が設定されていない生薬は多くあります。

たとえば「当帰」「地黄」「白朮」「茯苓」など、臨床現場で広く用いられている重要な生薬も、単一成分での基準は定められていません。

これは、漢方薬が本来、単一成分ではなく“全体としての調和”で働くという伝統的な考え方に基づいているためです。

推奨量はあくまで目安です

フアイアの推奨量は、あくまでも目安としての基準で、

・大規模臨床試験の結果

・抽出技術の進歩

・日本人の体質・標準治療との併用実態

・多糖体という生薬特性

を総合的に踏まえて設定しております。

上限を超えない範囲で多く服用していただくことは問題ありません。

重篤な副作用の報告がなく、安全性が高い生薬です。

また、

推奨量を下回るからといって“無駄になる”わけではありません。

年齢を重ねるごとに免疫機能は少しずつ低下していくため、数年〜生涯にわたって継続的に服用を続けることが大切です。

体調の変化や経済的な事情なども考慮し、無理のない範囲で量を調整しながら、長く続けることを最も重視しています。